- HOME

- 虫刺症(虫さされ)・皮膚科

小児科

- ・ごあいさつ

- ・かぜの症状と対処方法

- ・発熱について

- ・お薬について

皮膚科

- ・ごあいさつ、疾患

- ・アトピー性皮膚炎

- ・じんましん

- ・熱傷(やけど)

- ・陥入爪(巻き爪)

- ・ウイルス性疣贅(イボ)

- ・虫刺症(虫刺され)

- ・薬疹

- ・褥瘡(とこずれ)

- ・紫外線治療

- ・紫外線による皮膚障害

診療カレンダー

■休診日

■午後休診

アクセスマップ

虫刺症(虫さされ)

*参考文献:夏秋優「虫と皮膚炎」秀潤社, 2013年

日本皮膚科学会HP:皮膚科Q&A 、国立感染症研究所HP

■蚊(カ)

蚊は日本中におり、アカイエカないしヒトスジシマカによる虫刺されが主です。 症状は吸血の際に注入された唾液腺物質に対するアレルギー反応で、年代によっても違いがあります。 じんましん様紅斑:即時型と、翌日よりの紅斑・腫脹:遅延型があります。稀に発熱や水疱を伴います。 通常は自然に軽快しますが、治療は症状に応じ、ステロイド外用剤などを用います。 小児では冬頃まで痒いしこり:痒疹として残ることもあります。 2014年以降、日本でも蚊の媒介するウイルス感染症のデング熱の発生もみています。 蚊に刺された後、発熱などがあれば医療機関を受診してください。 各種の虫よけも利用してください。

蚊による膨疹:即時型

(蚊に対する反応と日本人に見られやすい年齢)

■蜂(ハチ)

蜂はスズメバチ・アシナガバチ・ミツバチが問題になります。毒針はメスの産卵管が変化したもので、 刺すのはメスだけです。スズメバチとアシナガバチの毒には類似性があり、初めてどちらかに刺されても、 強い症状が起こることがあります。スズメバチは毒性が強く、頭部や複数刺されると症状が重いことが多いです。 初回では痛みと発赤・腫脹がみられますが、数時間で収まることが多いです。水道水程度の温度で冷却し、 ステロイド外用などで経過をみましょう。複数回めでは、1~2週間程、紅斑と腫脹が続くことが多いです。 直後から15分程度で、他の部位まで膨疹:じんましんがみられることがあります。 冷や汗・血圧低下などアナフィラキシー症状を伴うこともあります。年間20~30人は死亡者がでており、 こういう症状が出現したらすぐ医療機関を受診してください。抗ヒスタミン剤、様子でエピペン®も処方が検討されます。

首の膨疹:即時型

スズメバチによる腕の強い局所腫脹

■毛虫(ケムシ)

ドクガ・チャドクガ・マイマイガなどは、幼虫の有毒毛によるアレルギー症状としての皮膚炎をおこします。

2014年長野県でもマイマイガの大発生がありました。10年周期で大発生し、収束に数年かかるとされており、現在も散見されます。

症状は有毒毛にふれてすぐの膨疹:即時型と、1~2日後に出現する丘疹:遅延型とがあります。毛虫に触れたことに気づかないことも多く、

服の中にまで入り込み、腕・首など上半身に多い傾向があります。おおむね2週間程度で収束しますが、症状に応じステロイド外用剤などを用います。

首の集簇性紅斑、体幹の播種状小型紅斑

■イエダニ・ツメダニ

梅雨時、秋の長雨の時期に増えるのがダニ刺しです。ネズミが媒介するイエダニもありますが、多いのはツメダニです。

ツメダニはコナダニなどをえさとするので、高温多湿の環境で増えます。数が増えると偶発的に人を刺すと考えられています。

夜間、布団の中などで刺されることが多く、体幹・四肢近位部のしこったような紅斑で、強いかゆみがあります。

遅延型アレルギーと考えられ、1週間程度で軽快します。

治療はステロイド外用などです。予防と対策は、イエダニではネズミの駆除です。

ツメダニでは布団と部屋の乾燥、掃除、畳の上のじゅうたんをとるなど、ダニの数を減らすことです。各種の駆虫剤も販売されています。

痒みの強い浸潤のある紅斑

マダニ

マダニは野山のみならず、家庭の庭や公園などでもみられます。イヌ・ネコなどにくいついていることもあります。

長野県内には、ヤマトマダニ・シュルツェマダニなどがいます。吸血しますが、痒み・痛みはないことも多く、

イボができたと受診する方もいます。十分吸血すると自然脱落もします。

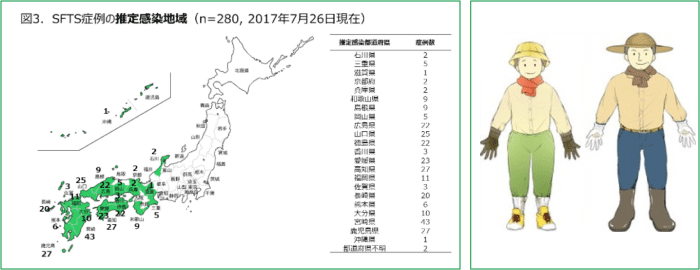

マダニが他の病原体に感染していると、種々の病気を起こすことがあり、全世界で風土病として各種疾患が知られています。

日本ではリケッチアによる日本紅斑熱、ツツガムシ病、また昨今話題になった、

ウイルスによる重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などがあり、SFTSでは死亡例もでています。

マダニに刺された場合は、引きちぎらず、医療機関を受診してください。自然にとれた場合でも、

周囲に大きな紅斑や発熱などがないか、1~2週間は注意深く見てください。

野山に行く際には、なるべく皮膚が露出しない服装にしましょう。虫よけ剤の効果もあると言われています。

(左・中央)首・下腿に食いついており、周囲に紅斑があります。

(右)Tick Twisterで咬器を残さずとれました。

■疥癬(かいせん)

疥癬虫:ヒゼンダニが皮膚に寄生するもので、ヒトからヒトに感染します。家族間、病院内、老人施設等での寝具や衣類を介しての感染で、

性行為感染もあります。

通常の疥癬は痒みが強く、痂疲がめだつことが多いです。免疫低下を背景にした角化型疥癬は、ヒゼンダニの数が非常に多く、

感染力も強いです。

診断は、手指間などの疥癬トンネルや外陰部等の皮疹の痂疲から、顕微鏡で虫体・卵を検出します。ダーモスコピーも有用です。

流行状況を頭に入れ、その目でみないと難しいです。

治療はフェノトリンローションの外用、イベルメクチンの内服などです。感染対策も必要です。

(岡谷市民病院祭、皮膚科展示資料、2017年、を加筆・訂正)

(左)通常疥癬:痒みの強い、痂疲のある紅斑。

(中央)角化型疥癬:痒みの程度は様々です。

(右)ヒゼンダニ;おなかに多数の卵があります。

(上)通常疥癬:痒みの強い、痂疲のある紅斑。

(中)角化型疥癬:痒みの程度は様々です。

(下)ヒゼンダニ;おなかに多数の卵があります。

皮膚科の疾患:原因と治療・対応方法

皮膚科における疾患と、原因と治療・対処方法の詳細を下記からご覧いただけます。

地図を拡大する

地図を拡大する